南通的摄影家毛伟先生来海安,海安摄协主席姜海先生自然免不了要去接待。

摄影人的接待,不只喝酒吃肉,而是找一个你没有拍摄过的题材或者地点,去按两下快门,拍到好的作品肯定是再高兴不过的事。

即使作品不理想,也会很开心,毕竟来到一个陌生的地方,权当旅行散心了。

如果题材很好,只是机遇不好,作品不佳,或许还会种下因果,以后难免三番五次再来,直到拍到满意、拍到尽兴,如同初恋中男女,欲罢不能。

姜海先生是摄影大家,也是里下河一带人文摄影的行家,这里野路小汊他了然于心,拍里下河人文这是必选的题材。里下河的小河养鱼、古法做豆腐不在行程中,他建议去兴化溱潼拍老窑烧砖。

溱潼地处古运盐河(泰东河)中段,是一片冲积而成的平原,有着大片的湖滩草地,为盛产砖瓦提供了天然的自然地理条件。

清朝嘉庆年间《东台县志》载:溱潼砖瓦始于唐代,这老窑类似于老式土窑和后来轮窑的结合体,可能是改良土窑,成品是青砖小瓦,用于古典建筑的装修。

土窑四周是小汊,属于文人喜欢的清雅之地,土窑烧火不用煤电,而是废旧的木料,以前就地取材,烧火便是遍地的红柴草,抗战的时候,这红柴草是游击队、新四军出没地方。我们故乡海安仇湖,四周以前也有这样的红柴草,从县城去仇湖必须经过这大片的草地,柴草高出人头,行人发出的声响,有时会惊飞夜梄的鸟儿,成群的白鹭、喜鹊、麻雀一飞冲天,鸟浪滚滚。这种柴草也是我们小时候烧灶用的燃料,更是砖瓦厂烧火首选。由于烧柴,这类砖窑也就称为柴火窑。苏州中国第一金砖厂的砖窑如出一辙,估计在环保人士的眼中这些砖窑属于污染和排放超标之窑。

窑厂的窑工都是耄耋老人,做砖、晒砖、煮饭是妇,烧窑为男,分工明确。工作虽然辛苦,大家都很开心。烧窑老汉见到我们到来,也很开心,把窑火烧得很旺,让我们尽情拍摄。

摄影家姜海先生不仅会逗烧窑的老汉开心,也会逗得烧饼老妇咯咯直笑,灰暗的厨房,炊烟缭绕,热气腾腾。

大的故宫,小的寺庙,自然少不了这种建材,如果少了这些仿古老砖,就缺了中国元素,没了中国文化。

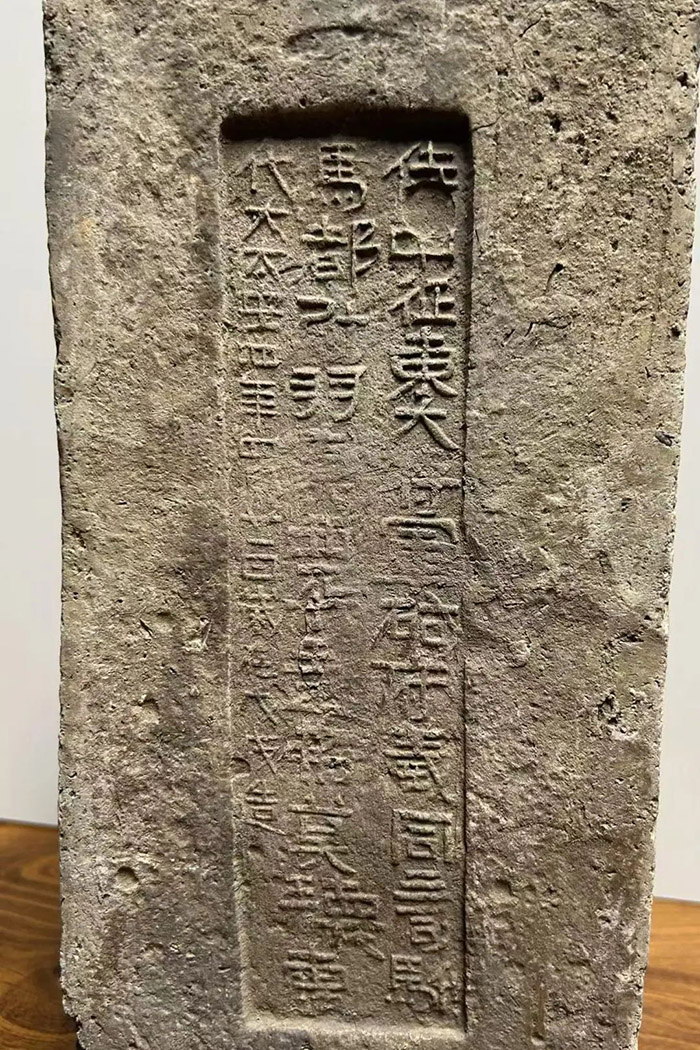

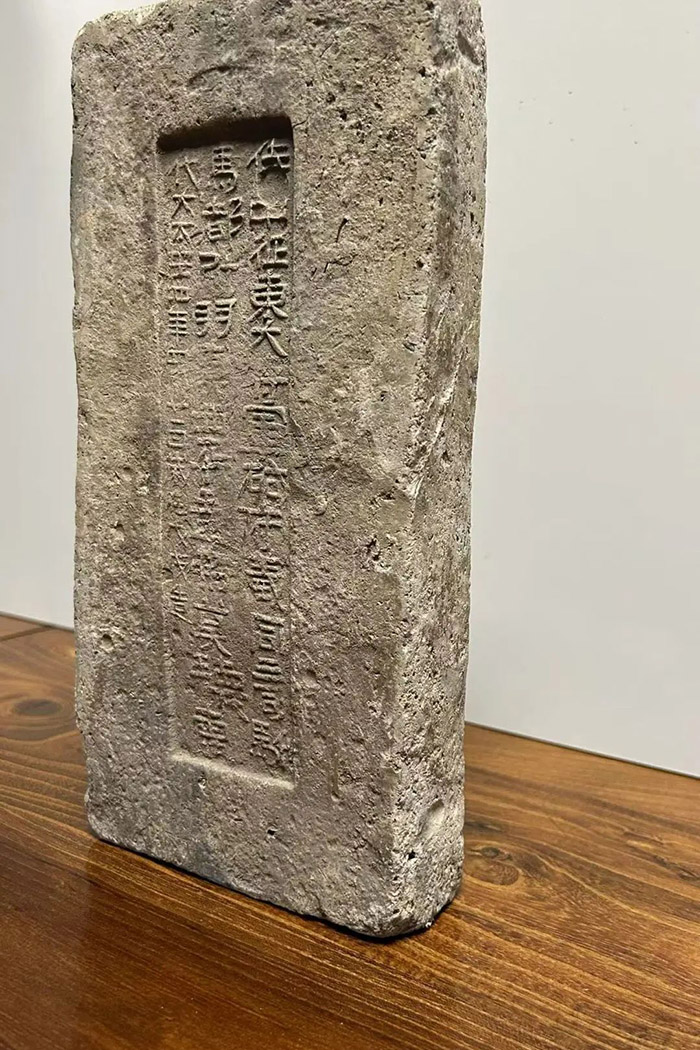

当我们漫步在南京中华门,徜徉在上海城隍庙,聆听钟声于镇江金山寺,赏樱于鸡鸣寺时,细心的人会发现那些建筑的古砖上偶尔会出现“溱潼”的字样。这些方砖、片瓦看似平淡无奇,却是溱潼人特殊的名片,质朴而又有分量!

随着社会的发展,宋、元、明、清四代溱潼砖瓦生产日趋进步。产量高,品种多,质量好。远销东南沿海和大江南北,溱潼成为闻名遐迩的苏北里下河砖瓦之乡。

在我的家乡苏中地区,经常能看到一些青砖小瓦,上面雕有龙、凤、狮、蝙蝠、太极等图案,或者雕刻着“竹报平安”“福禄寿喜”“天官赐福”等传统吉祥文字。

民国实业家、南通民族工业的先驱张謇先生,当年在开发建设家乡南通时,曾来溱潼洽谈订购砖瓦,给溱潼窑业带来了前所未有的生机。

在那个悠长艰辛的岁月中,勤劳朴厚的溱潼窑民靠自己的双手,聪明的智慧和对美好生活的憧憬创造出许许多多品位极高,文化内涵丰富的砖瓦泥艺品。

故宫的地砖,称之为金砖,为苏州所造。多年前,一块老金砖玩家收购后,放在桌子上,做成炼字书台。古城的砖,人们捡回,作镇宅之宝。

市面上最珍贵的是秦砖汉瓦。秦砖我有一方,颜色青灰、质地坚硬,率真质朴的外表,雄浑粗犷的气质。敲之有声,有人称之为铅砖,实际上是形容其质量之高。有趣的是,有些砖上还有当时生产人的名字。当然,这不是为了让这些匠人的名字流芳百世,而是出了质量问题有据可查。

旧社会,窑民社会地位低贱,生活苦不堪言,祖祖辈辈从小忙到老,夏天毒阳似火,冬天刺骨钻心,脚穿草鞋,头戴斗笠,风里来,雨里去,却被称为没文化的睁眼瞎子。但正是这群劳动人民,给后代留下了这种质朴厚重的砖艺文化。这是一种老百姓自己创造的,有强大的生命力的,透视着一种浓厚的原生态、民间乡土色彩的传统文化,值得我们传承和记录。